あなたは今、職場で何かしらの悩みや不満を抱えていませんか?

仕事に対するモチベーションが下がり、辞めたい気持ちが湧いてきたとき、その気持ちをどう扱うべきかは非常に重要です。

多くの人が経験する職場でのストレスや人間関係の悩み、そして退職を決断した後のキャリア形成。

しかし、こうした困難に立ち向かう方法を知っているかどうかで、あなたの未来は大きく変わります。

本記事では、職場でのストレス軽減法から、円満な退職のための工夫、転職後のキャリアを成功させるためのポイントまで、具体的で実践的な方法を詳しく解説します。

さらに、辞めた人から学べる貴重な教訓をもとに、あなたの次のステップを支えるヒントを提供します。

どんな環境でも自分らしく活躍できるよう、今からできることを一緒に見つけていきましょう。

あなたのキャリアにおける最適な選択肢を見つけ、未来に向けて一歩を踏み出すための手助けとなる情報が満載です。

1: 黙って辞める人の特徴とは?

職場で突然、何の前触れもなく辞めてしまう人がいると驚くこともありますよね。

黙って辞める人には共通する特徴があります。

それを知ることで、職場の人間関係や環境を見直し、より良い職場作りのヒントが得られるかもしれません。

1-1: 仕事のストレスを抱える理由

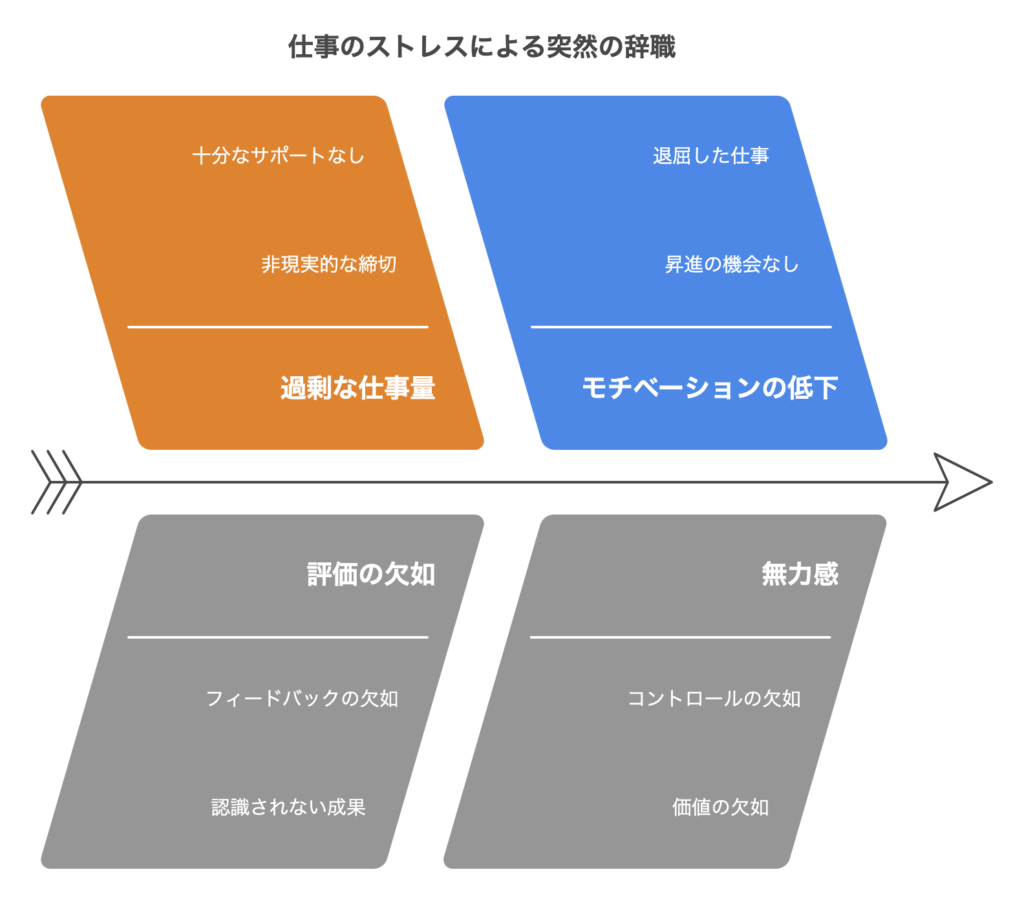

黙って辞める人の多くは、日々の仕事の中で大きなストレスを感じています。

その理由としては、「仕事の量が多すぎる」「成果が正しく評価されない」といった状況が挙げられます。

特に、働く時間に対して成果が実感できないと、モチベーションが下がりやすくなります。

例えば、毎日10時間以上働いているのに、周囲から「頑張っているね」と言われることもなく、昇進や昇給のチャンスもない場合、人は無力感を感じやすいものです。

こうしたストレスが積み重なると、突然辞める選択肢が頭をよぎることがあります。

1-2: 人間関係の疲れとその影響

職場での人間関係が原因で辞める人も多いです。特に、上司とのコミュニケーションがうまくいかない場合や、同僚との価値観の違いが強い場合は注意が必要です。

ある調査によれば、離職理由の約60%が「人間関係に関する問題」とされています。

何を話しても否定される環境では、自己肯定感が下がり、職場への居心地の悪さが増していきます。

このような状況が続くと、解決策を考える余裕がなくなり、黙って去ることを選ぶ人も出てきます。

1-3: 真面目な人が辞めやすい理由

意外かもしれませんが、真面目な性格の人ほど、黙って辞める傾向が見られます。

こうした人たちは「迷惑をかけたくない」という思いが強く、自分の気持ちを周囲に伝えるのが苦手なことがあります。

また、真面目な人は責任感が強いため、上司や同僚に相談する前に、自分で全てを抱え込んでしまう傾向があります。

結果的に、解決できない問題を一人で悩み続け、最終的には辞める決断を下すことが多いです。

2: 突然辞める背景と心理

黙って辞める背景には、その人なりの深い理由や心理があります。

それを理解することが、職場全体の改善に繋がります。

2-1: 急に辞める人のサインとは?

急に辞める人は、行動や態度にサインを見せることがあります。

仕事に対する熱意が急に薄れたり、会話が減ったりする場合は要注意です。

また、仕事に必要な連絡を最小限に抑えようとする姿勢も見られることがあります。

行動が変わった場合、それを見逃さずに声をかけることが重要です。

「最近、元気がないけど大丈夫?」という一言が、辞める決断を思いとどまらせるきっかけになるかもしれません。

2-2: 辞める人の共通点分析

黙って辞める人には共通する特徴があります。その中でも特に目立つのが、「孤立感を感じやすい」という点です。

孤立感を感じる原因には、業務が忙しく、同僚と十分なコミュニケーションが取れないことや、個人的な価値観の違いがあります。

さらに、周囲からのサポートが不足していると感じると、職場にいる意味を見失ってしまうこともあります。

2-3: 評価が低下する状況とは

職場での評価が低下することも、黙って辞めるきっかけになります。

「努力しているのに成果が認められない」「他の同僚と比較されてしまう」などの状況では、自尊心が傷つけられやすいです。

また、評価が低下した結果、周囲との関係もぎくしゃくし始め、ますます職場での居場所がなくなる悪循環に陥ります。

こうした状況を防ぐためには、日頃から公正で透明性のある評価を心がけることが重要です。

3: 辞めることを選ぶ理由

職場を去る決断をするには、それ相応の理由があります。

その理由を理解することで、職場環境の改善や社員の離職防止に役立てることができます。

3-1: コミュニケーションの問題

職場でのコミュニケーション不足は、離職の大きな要因となります。

特に、上司と部下の間で意思疎通がうまくいかない場合、社員が自分の存在価値を見失うことがあります。

例えば、定期的なフィードバックがない職場では、自分がどのように評価されているのか分からなくなり、不安を感じる人が多いです。

また、意見を言っても聞き流される環境では、次第に発言する意欲を失い、孤独感が増していきます。

3-2: 職場環境が影響する要因

働く環境そのものが理由で辞める人も少なくありません。

長時間労働やパワハラ、セクハラが横行する職場では、精神的な負担が大きく、仕事を続けるのが難しくなります。

さらに、働きやすさに直結するオフィス環境や設備の整備不足も問題です。

快適な環境でないと、業務効率が下がり、結果的に不満が募ることがあります。

3-3: 企業の理解不足が及ぼす影響

企業側が社員の悩みや希望を十分に理解していない場合も、離職につながります。

例えば、キャリアパスが明確でない職場では、社員が将来に希望を持ちづらくなります。

また、家族や健康といった個人の事情に配慮しない企業姿勢も問題です。

柔軟な働き方を認めない場合、社員は他に自分に合った環境を求めて転職を考えることが多くなります。

4: 辞める人の行動パターン

黙って辞める人には、特有の行動パターンがあります。

それを理解することで、職場での早期対応やサポートが可能になります。

4-1: あっさり辞めるタイプとは

あっさり辞める人は、退職に対して迷いや葛藤が少ないことが特徴です。

このタイプの人は、職場に対する未練がほとんどなく、自分にとってベストな選択肢をスパッと選ぶ傾向があります。

転職活動を始めてから短期間で次の職場を見つける人も多く、現在の職場での問題に深く悩む前に行動を起こします。

このようなタイプは、事前に辞める意思を伝えず、退職届をいきなり提出することもあります。

4-2: 悩みを抱える人の心理

一方で、辞める決断に長い時間をかける人もいます。

このタイプは、職場に対して一定の愛着があるため、辞めることで周囲に迷惑をかけるのではないかと心配する傾向があります。

こうした人たちは、退職を考えつつも、上司や同僚との関係を維持したい気持ちが強いため、最終的な決断を後回しにすることが多いです。

しかし、心の中では葛藤が続いており、仕事のパフォーマンスが低下する場合もあります。

4-3: 離職を決断するタイミング

辞めるタイミングは人それぞれですが、多くの場合、心理的な限界に達した時が決断のきっかけとなります。

毎日ストレスを抱えながら働いている人が、ある日突然「もう無理だ」と感じる瞬間があります。

このタイミングでは、辞めること以外に解決策がないように思えるため、深く考えずに退職を選ぶことが多いです。

そのため、日頃から社員のストレスを軽減し、早めにサポートする仕組みを作ることが大切です。

ありがとうございます。それでは、各見出しに対応した本文を順に作成します。

5: 辞める人の対処法

職場でのストレスや人間関係のトラブルが原因で辞める人が多い中、その原因を理解し、改善することが企業にとっても大切な課題です。

特に、社員の退職を防ぐためには、どのような対処法が有効なのかを知っておく必要があります。

ここでは、職場でのストレス軽減法、円満な退職のための工夫、不満を解消するための活動について詳しく紹介します。

5-1: 職場でのストレス軽減法

職場のストレスは、毎日の仕事にどんどん影響を与え、最終的には退職の原因となることがあります。

ストレスを軽減するためには、まず自分の状況をしっかりと見極めることが重要です。

上司からの過度な指示や同僚との意見の食い違いが続く場合、それがストレスの原因となります。

その場合、何が自分をストレスに感じさせているのかを冷静に考え、それをどう解決するかを考えることが大切です。

企業側ができる対応策としては、定期的な面談やアンケート調査を行い、従業員が感じているストレスの原因を把握することが一つです。

また、ストレスを感じている社員に対して、適切なサポートを行うために、社内カウンセリングの制度を導入するのも有効です。

ストレス管理を支援する専門家がいると、社員は気軽に相談しやすくなり、問題解決に向けたアクションを取ることができます。

5-2: 円満に退職するための工夫

退職することが決まった場合でも、その方法やタイミングには工夫が必要です。

円満に退職するためには、まず会社に対して感謝の気持ちを伝えることが大切です。

退職の意向を伝える際には、できるだけ早めに上司に報告し、退職理由をポジティブに説明するように心がけましょう。

たとえば、「新しい挑戦を求めて転職を決めました」と伝えることで、ネガティブな印象を与えることなく、円満に退職することができます。

また、退職後の引き継ぎ業務をきちんと行うことも大事です。

引き継ぎが不十分だと、後任者やチームに負担がかかり、退職後も良い印象を残すことができません。

自分が担当していた仕事の詳細な説明を行い、残された仕事がスムーズに進むようにサポートすることで、円満に退職できます。

5-3: 不満を解消するための活動

職場での不満を感じることは、誰にでもあることです。

しかし、その不満をどのように解消するかが重要です。まずは自分の不満がどこにあるのかを明確にし、具体的な解決策を考えましょう。

もし、業務の負担が大きいと感じているのであれば、その負担を減らす方法を上司に相談することが効果的です。

また、人間関係の悩みが原因である場合、信頼できる人に相談してみるのも良いでしょう。

企業側が実施できることとしては、従業員が不満を抱えている時に相談できる環境を整えることが大切です。

定期的にフィードバックを受ける機会を提供し、問題があれば早期に対処できる体制を整えることが、従業員の不満を軽減し、辞める理由を減らす一つの方法です。

6: 人間関係を改善する方法

職場での人間関係が悪化すると、仕事のパフォーマンスにも影響が出て、最終的には退職を考える原因にもなりかねません。

良好な人間関係を築くことは、職場の雰囲気を良くし、チーム全体の生産性を高めることにつながります。

ここでは、効果的なコミュニケーションの取り方、部署間の関係を見直す方法、そして愚痴を減らすための工夫について詳しく紹介します。

6-1: 効果的なコミュニケーションの取り方

職場でのコミュニケーションは、円滑に業務を進めるために欠かせない要素です。

しかし、誤解や認識のズレが生じやすいため、意識的に適切な方法で伝えることが求められます。コミュニケーションを効果的にするためには、まず「相手を理解すること」が重要です。

自分の考えを相手に伝える際に、相手の立場や背景を考慮しながら話すことで、よりスムーズに意見交換ができるようになります。

また、日常的にフィードバックをお互いに行うことも効果的です。

良い点はしっかり褒め、改善点があれば建設的に指摘することが、信頼関係を築くために必要です。

特に、上司と部下の関係では、頻繁に顔を合わせてコミュニケーションを取ることで、誤解を防ぐことができます。

6-2: 部署間の関係を見直す

部署間のコミュニケーション不足が、職場のストレスや不満の原因となることは少なくありません。

部署間での連携がうまくいっていない場合、それが個々の仕事の進行に影響を与え、最終的に退職者を生むことにもつながります。

部署間の関係を改善するためには、定期的に交流の場を設けることが重要です。

たとえば、月に一度の全体ミーティングや、異なる部署同士での共同プロジェクトを実施することで、お互いの理解を深めることができます。

また、情報の共有が遅れることで業務に支障が出ることもあります。

そのため、部署間での情報の共有方法を見直し、必要な情報が迅速に伝わるように工夫することが求められます。

これにより、業務の効率も上がり、無用なストレスを減らすことができます。

6-3: 愚痴を減らす方法

職場での愚痴は、職場の雰囲気を悪化させ、個々のモチベーションにも影響を与えます。

愚痴が多くなると、ネガティブな感情が広がり、職場全体にストレスが蓄積されていきます。愚痴を減らすためには、まず愚痴が出る原因を考えることが大切です。

業務に不満がある場合、それを上司や同僚に直接伝えることで解決策を見つけることができます。

愚痴を言うのではなく、建設的な意見を出すことで、より前向きな雰囲気を作ることができます。

また、感情をうまくコントロールする方法も重要です。

例えば、仕事のストレスが溜まったときに、少しの休憩を取るだけで気分がリフレッシュされることがあります。

小さなストレスを解消することで、大きな不満に発展させることなく、愚痴を減らすことが可能です。

7: 退職後のキャリア形成

退職後のキャリア形成は、長期的な人生において非常に重要なステップです。

転職活動を成功させ、次のステージに進むためには、適切な準備と計画が不可欠です。

このセクションでは、転職活動の基本、再就職を成功させるためのポイント、そして人間関係を円滑にするコツについて紹介します。

7-1: 転職活動の基本

転職活動を始める前に、まず自分のキャリアプランをしっかりと見直すことが重要です。

転職を決断する理由を明確にし、自分が何を求めているのかを整理することで、次の職場が自分に合っているかどうかを見極めやすくなります。

また、転職市場の動向を把握することも大切です。

今後需要が高まる業界や職種について情報収集し、その分野で自分の強みを活かせる場所を見つけることが、成功する転職活動に繋がります。

履歴書や職務経歴書の書き方も重要なポイントです。

これらの書類は、採用担当者が最初に目にするあなたの「顔」です。

自分の経験やスキルをわかりやすくアピールし、どのように企業に貢献できるかを具体的に伝えることが大切です。また、面接での準備も怠らないようにしましょう。

質問に対する答え方や、企業に対する理解を深めておくことで、面接時に良い印象を与えることができます。

7-2: 再就職を成功させるためのポイント

再就職を成功させるためには、まず自分に合った職場環境を見つけることが大切です。

新しい職場での自分の役割や責任を明確にし、どのように貢献できるかを考えることが必要です。また、再就職後は、すぐに新しい仕事に慣れることが求められます。

そのため、前職の経験を活かしつつ、新しいスキルを身につける努力をすることが重要です。業界特有の知識や技術が必要な場合は、転職前に学んでおくと良いでしょう。

さらに、再就職後は人間関係をうまく構築することも大事です。

新しい職場で信頼関係を築くためには、まず積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。

上司や同僚と良い関係を築くことで、仕事が円滑に進み、結果的に自分自身の評価も高まります。

最初は緊張するかもしれませんが、徐々に自分のペースで関係を深めていくことがポイントです。

7-3: 人間関係を円滑にするコツ

新しい職場での人間関係を円滑にするためには、まず「聞き上手」であることが重要です。

相手の話をよく聞き、理解しようとする姿勢が信頼を生みます。また、自己主張をし過ぎないことも大切です。

自分の意見を伝えることは重要ですが、相手の意見を尊重し、柔軟に対応することで、良好な関係を築くことができます。

社内イベントやランチに参加することも、職場の人々と親しくなる一つの方法です。

日常的な交流の中で、お互いの人となりを理解し合うことで、チームワークが強化され、仕事の効率も上がります。

人間関係の改善には時間がかかることもありますが、焦らず、少しずつ信頼を積み重ねていくことが成功のカギです。

8: 職場でのストレス管理

職場でのストレスは、長期間にわたって放置すると心身に悪影響を及ぼすことがあります。

ストレスが積み重なることで、仕事のパフォーマンスに支障をきたし、最終的には退職を考えるような事態にも繋がりかねません。

したがって、職場でのストレスを管理するためには、日々の対策が非常に重要です。

このセクションでは、精神的健康を保つための方法、適度な休息の重要性、そして職場環境が健康に与える影響についてご紹介します。

8-1: 精神的健康を保つために

職場での精神的健康を保つためには、まず自分自身の心の状態に敏感であることが大切です。

ストレスや不安を感じた時には、それを無視するのではなく、積極的に対処することが重要です。

ストレスを感じる原因が明確になった場合、それに対してどのような行動を取るかを考えることが、精神的な健康を維持するために欠かせません。

また、ポジティブな思考を持ち続けることも有効です。

仕事でうまくいかないことがあったとしても、前向きな気持ちで次に活かすようにすることで、精神的なダメージを減らすことができます。

定期的に自分の良いところを振り返り、自己肯定感を高めることも、精神的健康を守るための有効な手段です。

8-2: 適度な休息の重要性

適度な休息を取ることは、仕事の効率を上げるためにも、健康維持のためにも非常に重要です。

長時間働き続けることは、身体的な疲労だけでなく、精神的な疲れを引き起こし、最終的にストレスとして蓄積されます。したがって、こまめに休憩を取り入れることが必要です。

例えば、1時間に1回は短い休憩を取ることで、集中力を保ちながら効率よく仕事を進めることができます。

また、ランチ休憩時には、仕事から完全に離れてリラックスすることが大切です。

外に出て散歩をする、同僚と軽い会話を楽しむなど、リフレッシュできる時間を持つことが、午後の仕事をスムーズに進めるためには有効です。

8-3: 健康への配慮と職場環境の影響

職場環境が健康に与える影響は非常に大きいです。

長時間同じ姿勢で座り続けることが多い場合、腰や肩に負担がかかり、健康に悪影響を与える可能性があります。

また、職場の照明や空気の質、騒音レベルも、作業効率や集中力に影響を及ぼします。

これらの環境が不適切であると、仕事へのモチベーションやパフォーマンスが低下することにつながります。

そのため、企業側が職場環境を整えることも、従業員の健康管理において非常に重要です。

例えば、デスク周りの整理整頓や、照明の調整、休憩スペースの提供など、小さな改善が従業員の心身の健康を守ることに貢献します。

また、定期的に職場環境の改善について従業員から意見を聞くことも、ストレス軽減には有効です。

9: 辞めた人から学ぶこと

職場を辞めるという決断は、誰にとっても大きなものです。

その決断に至った理由や、辞めた後にどのような経験を得たのかを知ることは、他の社員や今後転職を考える人にとって貴重な学びの機会となります。

ここでは、成功した転職事例、辞める決断に必要なこと、そして辞めた人から得られる教訓について詳しく見ていきます。

9-1: 成功した転職事例

成功した転職事例を知ることは、転職活動において非常に参考になります。

転職を成功させた人たちは、自分に合った職場を見つけるためにどのような準備をしたのか、また転職後どのように新しい環境に適応したのかについて詳しく学ぶことができます。

ある人は転職前に徹底的に自己分析を行い、自分の強みと弱みを理解することで、次の職場を選ぶ際に成功を収めました。

また、転職後は積極的にスキルを磨き、上司や同僚と良好な関係を築くことに力を入れました。

その結果、新しい職場で充実した仕事をしているという事例もあります。

成功した転職者に共通するのは、転職活動を焦らず、計画的に進めたことです。

どんなに好条件に見える求人でも、自分の価値観やライフスタイルに合っていなければ、長期的にはうまくいかないこともあります。

転職活動においては、妥協せず、自分の理想に近い職場を見つけることが大切です。

9-2: 辞める決断に必要なこと

辞める決断をするのは、誰にとっても簡単ではありません。

職場でのストレスや人間関係の悩みが積み重なって辞めたくなる気持ちは理解できますが、その決断には慎重な判断が必要です。

辞める前に考えるべきことは、自分がどのような環境で働きたいのか、次に進むためにどんな準備が必要なのかを明確にすることです。

退職を決める前に自分がなぜ辞めたいのかを正確に把握することが大切です。

その原因が一時的な感情や状況によるものであれば、改善方法を考え直してみるのも一つの方法です。

一方で、長期間にわたる不満やストレスが原因であれば、転職を視野に入れることも選択肢の一つです。

また、辞める決断をする際には、次にどんな仕事をしたいのか、どのように転職活動を進めるかについて具体的なプランを立てることが重要です。

9-3: 経験から得られる教訓

辞めた人の経験から得られる教訓は非常に多いです。

辞める決断に至った経緯を聞くことで、同じような状況になった場合に自分がどのように行動すべきかを学ぶことができます。

ある人は職場での人間関係に悩んでいたものの、最終的に上司と話し合うことで状況が改善されたという経験を持っています。

このような教訓を学ぶことで、コミュニケーションを大切にし、問題を放置せずに解決に向けて動くことの重要性を理解できます。

また、転職を経験した人たちは、転職後にどのようなスキルや知識を身につけたかを教えてくれることがあります。

転職活動を通じて新たなスキルを磨いたり、自己成長を実感したりした経験から、今後のキャリアにおいて何が大切かを再認識することができます。

こうした経験を活かして、今後のキャリアをどのように設計していくかを考えることが、成功するためのカギとなります。

まとめ

職場でのストレスや人間関係の悩み、さらには退職後のキャリア形成に関する課題は、誰もが避けられないものです。

しかし、こうした困難に向き合い、適切に対処する方法を知ることで、次のステップへ進む力になります。

まず、職場でのストレス軽減には、自己管理とコミュニケーションが鍵です。

円満に退職するためには、周囲との調整を大切にし、不満を解消する活動を行うことが重要です。

そして、転職活動では、自分に合った職場を見つけるために計画的に動き、再就職後は人間関係の構築に力を入れましょう。

また、職場環境が健康に与える影響を考慮し、定期的な休息や精神的なケアを意識することも欠かせません。

辞めた人から得られる教訓や転職事例を参考にすることで、よりよいキャリアを築くための手助けになります。

最終的には、自分のキャリアをどうデザインするかが重要です。

しっかりとした準備と前向きな姿勢を持って、あなたの理想の職場を見つけ、より充実した未来を築いていきましょう。