「エンジニアになれば、安定した収入が得られて、好きな技術を使って自由に働ける」――そんなイメージを持っている人も多いのではないでしょうか?

確かにIT業界は成長を続けており、エンジニアの需要は高まる一方です。

しかし、その一方で「未経験からエンジニアになったけれど、すぐに辞めてしまった」「思っていた仕事と違っていた」と後悔する人も少なくありません。

では、未経験からエンジニアになる人が直面する現実とは、どのようなものなのでしょうか?

どんな人がエンジニアに向いていて、どんな人が向いていないのか?

SESや客先常駐といった働き方の実態は?

そして、エンジニアとして成功するために必要な努力とは?

この記事では、未経験からエンジニアを目指す人が知っておくべきリアルな情報を徹底解説します。

「せっかく頑張ってエンジニアになったのに、こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、ぜひ最後まで読んでみてください!

1: 未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談

エンジニアという職業に憧れて未経験から挑戦したものの、途中で辞めてしまう人は少なくありません。

その理由はさまざまですが、共通しているのは「思っていた仕事と違った」「環境が合わなかった」「続けるのが難しかった」といった意見です。

ここでは、具体的にどのような理由で離職する人が多いのか、そしてどのような点に注意すれば後悔しないかを掘り下げます。

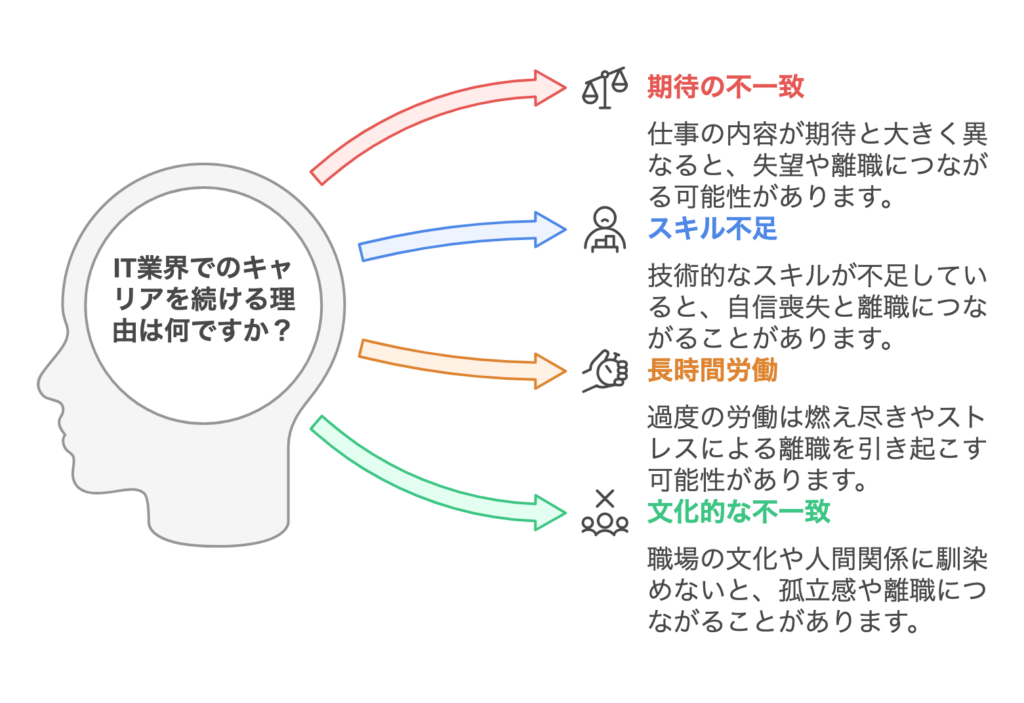

1-1: 離職率が高い理由とは

IT業界は成長を続けており、多くの企業がエンジニアを求めています。

しかし、未経験からエンジニアになった人の中には、1年以内に辞めてしまう人も少なくありません。

実際に、ある調査では、未経験からエンジニアになった人の約30%が1年以内に離職しているというデータもあります。その主な理由は以下のようなものです。

・期待していた仕事と実際の業務が違った

・技術的なスキル不足を痛感し、自信を失った

・労働時間が長く、体力的・精神的に続けられなかった

・職場の人間関係や社内文化に馴染めなかった

特に「思っていたより難しい」と感じる人が多く、事前の情報収集が不十分だったケースが目立ちます。

エンジニアは学び続ける仕事なので、最初の壁をどう乗り越えるかが鍵になります。

1-2: 後悔する未経験者の声

未経験からエンジニアになったものの、後悔して辞めた人の多くは「もっと事前に調べておけばよかった」と感じています。

例えば、プログラミングスクールを卒業した人の中には「スクールの課題はできたけど、実際の仕事は全然違っていた」と感じる人が多いです。

ある人は「簡単なコーディングをするだけだと思っていたのに、実際は設計やテスト、ドキュメント作成などが多くて驚いた」と話していました。

また、「職場で何をすればいいのか分からず、質問もうまくできなくて孤立してしまった」という声もあります。

スキルだけでなく、職場での立ち回りも重要です。

1-3: 研修や学習の現実

多くの企業では未経験者向けの研修が用意されていますが、内容や期間は会社によって大きく異なります。

「3ヶ月間しっかり研修があった」というケースもあれば、「入社初日から実務に入った」というケースもあります。

また、研修を受けても「実際の仕事に活かせなかった」と感じる人も多いです。

その理由は、研修が基礎的な内容にとどまっていたり、実際のプロジェクトとは異なる環境で学ぶことが多いためです。

そのため、研修だけに頼らず、独学で学び続ける姿勢が求められます。

2: IT業界に向いている人・向いていない人の違い

エンジニアに向いている人と向いていない人には、明確な違いがあります。

どんな人がこの業界で活躍できるのか、逆にどんな人は厳しいと感じるのかを詳しく見ていきます。

2-1: 向いている人の特徴

IT業界に向いている人の特徴として、以下の点が挙げられます。

・新しい技術に興味を持ち、学ぶことが好きな人

・問題を解決するのが好きで、試行錯誤を楽しめる人

・論理的に物事を考えられる人

・継続的に努力できる人

エンジニアの仕事は、一つの技術を習得すれば終わりではなく、常に新しい知識が求められます。

そのため、学ぶことを楽しめる人ほど成長しやすいです。

2-2: 向いていない人のサイン

一方で、以下のような特徴を持つ人はエンジニアに向いていない可能性があります。

・新しいことを学ぶのが苦手、または面倒に感じる

・エラーやバグに対してイライラしやすい

・1つの作業を長時間続けるのが苦手

・指示がないと動けない

エンジニアは、エラーやトラブルに向き合う機会が多い仕事です。そのため、失敗を乗り越える力が求められます。

また、受け身の姿勢では成長しにくいので、主体的に行動できることも大切です。

2-3: 企業が求めるスキルと人格

企業が求めるエンジニアのスキルは、技術力だけではありません。

特に未経験者に対しては、「どれだけ学ぶ意欲があるか」「チームで働けるか」を重視する傾向があります。

あるIT企業の採用担当者は、「技術力があっても、コミュニケーションが取れないと現場で活躍するのは難しい」と話しています。

技術の成長と同時に、周囲と協力できる能力も磨くことが大切です。

3: 未経験者が抱える悩みと不安

未経験からエンジニアを目指す人は、多くの悩みや不安を抱えています。

プログラミングの学習に苦戦したり、実際の仕事のイメージがつかめなかったり、人間関係で悩むことも少なくありません。

ここでは、未経験者がよく直面する課題と、その解決策について詳しく説明します。

3-1: 仕事に対する理解不足

エンジニアを目指す人の中には、「プログラミングができれば仕事になる」と思っている人も多いです。

しかし、実際には設計、テスト、運用など、コードを書く以外の業務も多く含まれます。

例えば、「Webエンジニアになりたい」と思って学習を始めても、サーバーやデータベースの知識が必要になることを知らず、途中でつまずいてしまう人がいます。

また、「アプリを作るのが楽しそう」と思っても、実際にはバグ修正や細かい仕様調整が多く、想像していた仕事とギャップを感じるケースもあります。

この問題を防ぐには、事前に実際のエンジニアの仕事内容をよく調べ、自分がどの職種を目指すのか明確にすることが重要です。

実際にエンジニアとして働いている人の話を聞いたり、企業の採用ページで業務内容をチェックすると、より現実的なイメージが持てるでしょう。

3-2: 人間関係の難しさ

エンジニアの仕事は、個人作業が多いと思われがちですが、実際にはチームでの協力が不可欠です。

特に未経験者の場合、先輩や同僚に質問しながら学ぶことが多く、人間関係がスムーズでないと成長しにくくなります。

「聞きたいことがあっても忙しそうで話しかけづらい」「質問するときにどう伝えればいいのかわからない」と悩む人は多いです。

上司やリーダーによっては、質問しにくい雰囲気を作ってしまっている場合もあるようです。

この問題を乗り越えるには、相手の時間を尊重しながら、的確に質問するスキルを身につけることが大切です。

「何がわからないのかを明確にしてから質問する」「短く簡潔に聞く」「感謝を伝える」といった工夫をすると、質問しやすくなります。

また、社内で頼れる人を見つけることも重要です。

3-3: 職種選びの失敗

エンジニアと一口に言っても、Webエンジニア、インフラエンジニア、データサイエンティストなど、多くの職種があります。

しかし、最初にどの分野を選ぶかで、その後のキャリアに大きな影響が出ます。

例えば、「とにかくエンジニアになりたい」と思って適当に職種を選ぶと、「思っていた仕事と違った」「自分の性格には合わなかった」という事態になりやすいです。

特に、未経験者向けの求人では、業務内容があいまいなものも多いため、注意が必要です。

職種選びで失敗しないためには、事前に各職種の特徴を調べ、自分の適性を考えることが大切です。

また、最初の仕事を選ぶ際には、「将来のキャリアにつながるか」という視点も持つと良いでしょう。

4: 離職する瞬間とその理由

未経験からエンジニアになっても、途中で離職してしまう人は少なくありません。

では、どのような瞬間に「辞めたい」と感じるのか、その理由を具体的に見ていきます。

4-1: 社内環境が与える影響

エンジニアとして働き始めてから「職場の環境が合わない」と感じることは珍しくありません。

例えば、上司や同僚のサポートが少なく、孤立してしまうと、仕事がうまくいかなくなることが多いです。

また、残業が多すぎたり、評価制度が不透明だったりすると、モチベーションが下がってしまいます。

特に未経験者にとって、最初の職場環境は重要です。教育体制が整っていない企業に入ると、「成長できる環境ではない」と感じて辞める人も多くなります。

そのため、転職を考えるときは、企業の研修制度や職場の雰囲気を事前に確認することが大切です。

4-2: フィードバック不足の問題

未経験者が成長するには、上司や先輩からのフィードバックが欠かせません。

しかし、企業によっては、「指導の時間が取れない」「教育にあまり力を入れていない」という場合もあります。

そうなると、何が良くて何が悪いのか分からず、成長できずに行き詰まってしまうことがあります。

「仕事を頑張っているのに、全く評価されない」「自分の成長が実感できない」という状態が続くと、やる気を失い、転職を考える人が増えます。

フィードバックが少ない環境では、自分から積極的に学び、成長する姿勢が求められます。

4-3: 挑戦が求められる業界の実情

IT業界は、新しい技術が次々に登場する変化の激しい業界です。

そのため、常に新しいことに挑戦し続けることが求められます。しかし、「今のスキルだけで安心して働きたい」と考える人にとっては、この環境がプレッシャーになることもあります。

特に、未経験者は「ついていけるか不安」と感じることが多く、学習の負担がストレスになるケースもあります。

しかし、エンジニアとして成長するには、新しい知識を学び続けることが不可欠です。

そのため、「学ぶことが苦ではないか」という点が、エンジニアとしての適性を判断するポイントになります。

5: エンジニアとしてのキャリアの可能性

エンジニアのキャリアは多様であり、一度スキルを身につければ、さまざまな道が開けます。

しかし、未経験からスタートした場合、どのようなキャリアを描けるのかが分からず、不安に感じる人も多いでしょう。

ここでは、現場での経験の重要性、成功するために必要な努力、そして2年目以降の成長について詳しく解説します。

5-1: 現場の実務経験が重要

プログラミングの知識があっても、実際の開発現場で使えるスキルがなければ、エンジニアとして活躍するのは難しいです。

企業が求めるのは、単にコードを書ける人ではなく、実際に「業務をこなせる人」です。

例えば、実際の開発では、チームでのコミュニケーション、設計書の理解、バグ修正、テストなど、多くの作業が求められます。

プログラミングスクールで学んだ内容が、実務ではほとんど役に立たなかったと感じる人も少なくありません。

そのため、未経験のうちは、小さなプロジェクトでも良いので、実際に動くものを作る経験を積むことが重要です。

また、現場経験が増えるほど、転職市場での価値も高まります。

未経験者のうちは選べる企業が限られますが、1年以上の実務経験があれば、より良い条件の企業へ転職しやすくなります。

5-2: 成功するために必要な努力

エンジニアとして成功するためには、単に仕事をこなすだけでなく、継続的な学習が欠かせません。特に、以下の3つの要素を意識すると、成長しやすくなります。

- 実際にコードを書く時間を増やす

理論を学ぶだけでなく、手を動かしてコードを書かないと、スキルは身につきません。毎日1時間でもいいので、実際にプログラムを作る習慣をつけることが大切です。 - エラーを恐れずに試行錯誤する

エンジニアの仕事では、エラーやバグは避けられません。重要なのは、問題が発生したときに「なぜこのエラーが出たのか?」と考え、自分で解決する力を養うことです。ググる力(調べる力)を鍛えることも大切です。 - アウトプットを意識する

学んだことを発信することで、理解が深まります。Qiitaやブログで学習の記録を残したり、ポートフォリオを作成したりすると、転職活動でも有利になります。

5-3: 将来の展望と2年目以降の成長

エンジニアとして1年目を乗り越えた後、次のステップとして考えられるキャリアパスには、以下のようなものがあります。

・開発スキルを磨き、上流工程に進む(システム設計や要件定義など)

・特定の技術を極めてスペシャリストになる(フロントエンド、バックエンド、クラウドなど)

・マネジメントを学び、リーダーやPM(プロジェクトマネージャー)を目指す

・フリーランスとして独立し、高単価の案件を狙う

特に、エンジニアの経験が2年以上になると、年収アップのチャンスが大きくなります。

実際、1年目のエンジニアの平均年収は300万円台が多いですが、2〜3年目で500万円以上を狙うことも可能です。

スキルの向上に応じて、キャリアの幅が広がることを意識しておきましょう。

6: プログラミングスキルの習得方法

未経験者がエンジニアを目指すためには、プログラミングスキルの習得が不可欠です。

しかし、学習方法にはさまざまな選択肢があり、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

ここでは、オンラインスクールの活用法、独学のメリット・デメリット、チームで学ぶことの重要性について解説します。

6-1: オンラインスクール利用の注意点

オンラインスクールは、未経験者にとって効率的に学べる手段の一つです。

ただし、スクールに通えば必ずエンジニアになれるわけではなく、いくつか注意点があります。

・受け身の学習ではスキルが身につかない

スクールのカリキュラムをこなすだけでは、実務レベルのスキルは身につきません。必ず自分で応用問題に取り組み、学習を深める必要があります。

・就職サポートの内容を確認する

スクールによっては、転職支援が充実しているところもあれば、ほとんどサポートがないところもあります。口コミや評判をよく確認し、サポート体制の充実度を見極めましょう。

6-2: 独学のメリットとデメリット

独学の最大のメリットは、自分のペースで学べることとコストを抑えられることです。

しかし、独学には以下のようなデメリットもあります。

・エラーに詰まりやすく、挫折しやすい

・正しい学習の進め方が分からない

・ポートフォリオを作るのに時間がかかる

独学で成功するためには、学習の計画をしっかり立て、わからないことがあれば積極的に質問できる環境を作ることが大切です。

コミュニティに参加したり、メンターを見つけたりすると、挫折しにくくなります。

6-3: チームでの学びを活かす方法

エンジニアとして成長するには、チームでの学習経験が重要です。

企業に入ると、一人でコードを書くことはほとんどなく、チームで開発することが一般的だからです。

・仲間と一緒にプロジェクトを進める

例えば、ハッカソンや勉強会に参加すると、チーム開発の流れを実際に体験できます。現場では、他のメンバーとコードを共有し、レビューを受ける機会が多いため、こうした経験が役立ちます。

・コードレビューを受ける

他の人に自分のコードを見てもらうことで、新しい視点を得られ、スキルの向上につながります。GitHubなどのプラットフォームを活用し、オープンソースのプロジェクトに参加するのもおすすめです。

7: 女性エンジニアの現状

IT業界は、男女問わず活躍できる分野ですが、女性エンジニアはまだまだ少ないのが現状です。

しかし、最近では企業側のサポートや環境の改善が進んでおり、女性エンジニアが増えつつあります。

ここでは、女性ならではの悩みや離職理由、企業のサポート体制、成功事例について詳しく解説します。

7-1: 女性特有の悩みと離職理由

女性エンジニアが働く上で直面する課題として、以下のような点が挙げられます。

・ロールモデルの少なさ

男性エンジニアが圧倒的に多いため、身近に相談できる女性エンジニアが少なく、「キャリアのイメージが湧かない」という悩みを持つ人が多いです。

・長時間労働のイメージ

「エンジニアは長時間労働が当たり前」と思われがちですが、実際には会社によって異なります。ただし、納期前は忙しくなることが多いため、ワークライフバランスを保つのが難しいと感じる人もいます。

・育児や家庭との両立の難しさ

出産・育児のタイミングで仕事を辞める人もいます。特に、小規模な企業では育休・産休制度が整っていないこともあり、「キャリアを続けたくても難しい」と感じるケースが少なくありません。

こうした理由から、女性エンジニアの離職率が高くなりがちですが、最近は企業側もサポートを強化し、女性が働きやすい環境を整えています。

7-2: 企業のサポート体制

IT企業の中には、女性エンジニアを積極的に採用し、サポートを充実させている企業も増えています。

具体的には、以下のような取り組みを行う企業が増加中です。

・リモートワーク・フレックスタイムの導入

育児や家庭と両立しやすい環境を整え、出社義務を減らすことで、女性エンジニアが長く働けるようにしている企業もあります。

・女性向けのキャリアパス支援

「リーダー職や管理職を目指す女性が少ない」という課題に対応し、女性向けのマネジメント研修や、キャリア相談の機会を設ける企業が増えています。

・メンター制度の導入

社内に女性エンジニアが少ない場合でも、メンター制度を導入し、女性同士で相談できる仕組みを作る企業もあります。

企業選びの際には、こうしたサポート体制が整っているかどうかをチェックすることが大切です。

7-3: 成功事例とモデルとなる人たち

女性エンジニアの中には、成功を収めている人も多く、ロールモデルとなる存在が増えてきています。

・大手IT企業でリーダーとして活躍する人

GoogleやMicrosoftなどの大手企業では、女性エンジニアがリーダーとして活躍する事例が増えています。技術力を磨きながらマネジメントの経験を積み、キャリアアップしている人も多いです。

・フリーランスとして自由に働く人

「会社に縛られず、自分のペースで働きたい」と考え、フリーランスエンジニアとして独立する女性もいます。リモート案件を中心に働き、仕事と家庭を両立している人もいます。

・エンジニアから起業した人

自分のサービスを開発し、スタートアップを立ち上げる女性エンジニアもいます。IT業界は、スキルがあれば個人でも挑戦しやすい業界なので、起業のチャンスも広がっています。

女性エンジニアとして成功するには、環境選びとスキルアップが重要です。

企業のサポートを活用しながら、長く働けるキャリアを築いていきましょう。

8: エンジニア求人の実態

未経験からエンジニアを目指す人にとって、求人の実態を知ることは非常に重要です。

求人倍率の高さや企業が求めるスキル、転職活動のポイントについて詳しく解説します。

8-1: 高い求人倍率の背景

IT業界のエンジニア不足は深刻で、多くの企業がエンジニアを求めています。

経済産業省の調査によると、2030年には約79万人のエンジニアが不足すると言われています。

そのため、エンジニアの求人倍率は他の職種に比べて高く、未経験者でも採用されるチャンスは十分にあります。

しかし、求人が多いからといって、どの企業でも働きやすいとは限りません。

特に未経験者向けの求人の中には、労働環境が厳しい企業や、教育体制が整っていない企業も含まれているため、慎重に選ぶことが大切です。

8-2: IT企業の求める人物像

IT企業がエンジニアを採用する際に重視するのは、単なるプログラミングスキルだけではありません。

未経験者を採用する企業が求めるのは、以下のようなポイントです。

・学習意欲が高く、自発的に成長できる人

未経験者に対しては、「今のスキル」よりも「学び続ける姿勢」を評価する企業が多いです。

・コミュニケーション能力がある人

チームでの開発が多いため、技術力よりも「周囲と円滑に協力できるか」が重要視されます。

・ポートフォリオを作成している人

「自分で何かを作れるかどうか」は、未経験者にとって大きなアピールポイントになります。ポートフォリオがあるだけで、採用される確率が大きく上がります。

8-3: 転職活動での注意事項

エンジニアとして転職する際には、以下の点に注意しましょう。

・求人内容をよく確認する

「未経験歓迎」と書かれていても、実際にはハードな業務を任されるケースもあります。研修制度や働き方について、しっかり確認することが重要です。

・実績を作ってから応募する

未経験からの転職では、ポートフォリオやGitHubの活動が採用の決め手になることが多いです。企業に「この人なら成長しそう」と思ってもらえるように、学習の成果を見せましょう。

・複数の企業を比較する

一社だけにこだわらず、複数の企業の面接を受けることで、自分に合った職場を見つけやすくなります。

エンジニアの求人は多いですが、焦って選ぶと後悔することもあります。しっかり準備し、自分に合った企業を見極めましょう。

9: SES・客先常駐について

エンジニアの働き方の一つに「SES(システムエンジニアリングサービス)」や「客先常駐」といった形態があります。

SESは未経験者向けの求人も多く、エンジニアとしての第一歩を踏み出しやすい選択肢の一つです。

しかし、事前にメリット・デメリットを理解し、現場での役割や入社後に知っておくべきことを押さえておかないと、思わぬギャップに苦しむことになります。

ここでは、SESの仕組みや実情について詳しく解説します。

9-1: SESのメリットとデメリット

SESとは、エンジニアが特定のプロジェクトごとに企業へ派遣され、契約期間中その企業のシステム開発や運用に携わる働き方です。

一般的に、自社開発企業や受託開発企業とは異なる特徴があります。

メリット

・未経験でも採用されやすい

・さまざまな現場で経験を積める

・大手企業のプロジェクトに関われる可能性がある

SESは、未経験者でも採用されやすいという特徴があり、まずはIT業界に入るきっかけとして利用する人も多いです。

また、現場が変わることで、幅広い技術を学べるチャンスがあるのもメリットです。

デメリット

・スキルアップの機会が限られることがある

・会社の方針によっては希望の案件に入れない

・プロジェクトによって労働環境が大きく異なる

SESでは、自社開発企業のように長期的なキャリアプランを描くのが難しく、スキルアップの機会が少ない現場にアサインされることもあります。

また、派遣先の労働環境に大きく左右されるため、慎重に企業を選ぶことが大切です。

9-2: 現場での役割と責任

SESの現場では、エンジニアが以下のような役割を担うことが多いです。

・システムの開発(プログラミング、テストなど)

・既存システムの保守・運用

・クライアントとの技術的な調整

未経験者は、最初のうちはテストや簡単なプログラム修正などからスタートすることが多く、実際の開発業務に関わるまでに時間がかかる場合があります。

また、SESは「請負契約」ではなく「準委任契約」であることが一般的で、成果物ではなく「作業時間」に対して報酬が支払われるため、労働時間の管理が重要になります。

9-3: 入社後に知っておくべきこと

SESの企業に入社すると、すぐに自社ではなく客先の企業に派遣されるケースが多いです。

そのため、事前に以下の点を理解しておくことが大切です。

・どんな現場にアサインされるかを確認する

SES企業によっては、自分の希望とは異なる現場に配属されることもあります。事前に、どのような案件が多いのかを確認しておくと、ミスマッチを防ぐことができます。

・自社との関係をしっかり築く

SESのエンジニアは、派遣先の企業で仕事をするため、自社との接点が薄くなりがちです。定期的に自社の上司や同僚とコミュニケーションを取ることで、孤立しにくくなります。

・将来のキャリアを見据えて動く

SESは、スキルアップできる環境を選ばないと、キャリアの成長が停滞してしまうことがあります。案件を選ぶ際には、「このプロジェクトでどんなスキルが身につくのか?」を意識することが重要です。

SESは、未経験者が最初のキャリアをスタートする場としては良い選択肢ですが、長期的なキャリアを考えると、転職やスキルアップの戦略を立てておくことが重要です。

まとめ

未経験からエンジニアを目指す道は、決して楽ではありません。業界の現実を知らずに飛び込むと、「思っていた仕事と違った」「スキル不足でついていけない」といった理由で早期離職してしまうケースも少なくありません。

エンジニアとして成功するためには、「向いている人・向いていない人」の特徴を理解し、自分に合ったキャリアを見極めることが重要です。

また、プログラミングスキルだけでなく、チーム開発の経験や問題解決力を磨くことも求められます。

特にSESなどの働き方については、事前にしっかりと理解し、キャリアプランを考えておくことが大切です。

未経験のうちは、学習の姿勢やポートフォリオが採用の決め手になるため、学び続ける意欲を示すことが就職・転職成功のカギになります。

「エンジニアになること」がゴールではなく、「エンジニアとして成長し、活躍できること」が本当のゴールです。

今の選択が未来のキャリアにつながることを意識し、自分に合った道を選びましょう。